tormenta : terme latin pour désigner l'ensemble des machines de guerre basées sur la technologie du "ressort de torsion". Dans ce type de machine, la puissance de jet s'obtient par la mise en tension par torsion de faisceaux de cordages 🎯.

Au sens figuré Tormenta donnera la notion du "tourment", sens dérivé du concept de se "tordre" l'esprit.

Les Romains déclineront les Tormenta en 3 catégories d'engins :

✅ Destruction d'un ou plusieurs soldats = Arme antipersonnel

✅ Destruction d'engins de siège = Arme antimachine

🎯 Portée maximale : ~300-400m

🎯 Portée optimale : ~50-150m

🎳 Calibre : ~30cm (flèche) à ~1,20m (Javelot)

💬On appelle Scorpio les catapultes de petit calibre en référence à l'animal scorpion

➰ Mode de tir : Tir droit ou parabolique réglable

⚙ Conception : #Deux bras #Euthytone #Pivot

✅ Arme antipersonnel de précision

✅ Décime à distance les rangs adverses et sape le moral adverse avant le contact

❌ Attention, L'engin n'est pas adapté pour attaquer des fortifications.

🎯 Portée maximale : ~300-400m

🎯 Portée optimale : ~50-150m

🎳 Calibre : ~500g à 78kg (boulet de pierre, poutre de bois)

➰ Mode de tir : Tir droit ou parabolique réglable

⚙ Conception : #Deux bras #Euthytone

#Palintone #Pivot

✅ Arme antipersonnel

✅ Arme antimachine

✅ Permet d'affaiblir et de créer des brèches au niveau des points faibles des fortifications

🎯 Portée maximale : ~300-400m

🎯 Portée optimale : ~50-150m

🎳 Calibre : ~30cm (flèche) à ~1,20m (Javelot)

➰ Mode de tir : Tir tendu

⚙ Conception : Palintone

✅ Arme anti-personnel de précision, légère, puissante & mobile

Reconstitution d'une Manuballista romaine

Crédit photo : ©www.comitatus.net

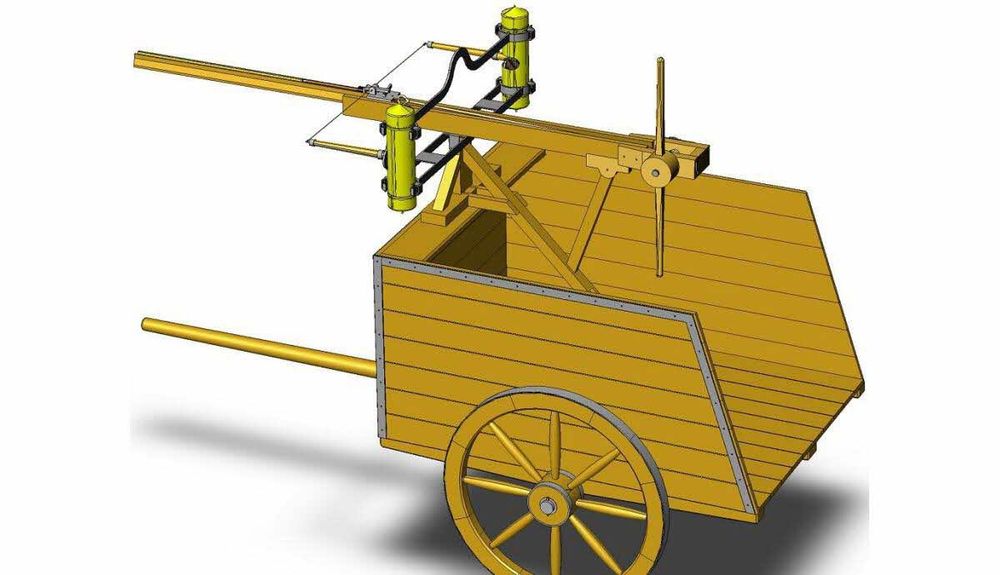

Reconstitution d'une Carroballista romaine

🎯 Portée : ~300-400m

🎳Calibre : ~30kg à 78kg

(boulet de pierre, projectile incendiaire 🔥)

➰ Mode de tir : Tir Parabolique ou Droit

(ajustement en portée)

⚙ Conception : #Bras unique #Fixe

✅ Arme antimachine

✅ Arme de destruction de bâtiment

Par le tir fourni de projectiles divers (flèches, javelots, pierres…) sur les défenseurs perchés aux remparts, l'artillerie empêche ces derniers de pouvoir contre-attaquer correctement lors des manœuvres d’approche des engins de siège (bélier, tour de siège), du comblement de fossés, de la mise en place de tunnels de sape, de rampes ou tout simplement lors de l'assaut final des troupes.

L'artillerie ne faisait pas de détail, elle pouvait aussi bien toucher des soldats en manœuvre à l'intérieur de la ville que des civils craignant pour leur vie…

❗❗❗ Mais attention l'artillerie antique ne servait pas à détruire les fortifications adversaires, elle en était tout simplement incapable ! Au mieux, les plus grosses pierres pouvaient ébranler les parements extérieurs, détruire les parapets des chemins de ronde, affaiblir les angles des tours…

👉 on parle en effet de murailles de pierre, briques et tout venant d'au moins 4m d'épaisseur💪, ou pire encore du murus gallicus des oppidum gaulois (4 à 8m d'épaisseur de terre sur plus de 3m de haut)

👉 C'est pourquoi il fallait avoir recours aux tactiques de sièges

💬 A noter que ce n'est que depuis le XXe siècle avec l'avènement de l'artillerie lourde, et les déplacements à grande vitesse que la stratégie défensive reposant sur les fortifications type muraille disparue faute d'efficacité !

Illustration des cibles à privilégier pour l'attaque des places

Objectifs

✅ Retarder la progression ennemie

✅ Causer un maximum de pertes humaines

✅ Diminuer la capacité d'assaut (destruction de machines de siège)

🎯 en visant les ouvrages de siège qui s'avancent aux murailles

🎯 en visant les colonnes d'assaillants

🎯 en visant les pièces d’artillerie ennemie

Illustration des cibles à privilégier pour la défense des places

Illustration des cibles à privilégier pour la défense des places120 catapultes de la première grandeur,

281 d'une grandeur moindre,

23 grandes balistes,

52 petites,

un nombre prodigieux de scorpions grands et petits..."

TITE-LIVE, LIVRE 26, §47

En sus de l'attaque/défense des villes, il était tout à fait possible d'employer l'artillerie sur des champs de bataille "ouverts", c'est-à-dire sur un terrain sans ville ou fortification.

2 approches tactiques furent employées successivement par les Romains :

Avant le Ier siècle,

👉 l'artillerie garde son emploi de "pièce de position" c'est-à-dire implantée à distance du choc de la bataille, sur une position plutôt en surplomb, au mieux à l'abri d'obstacles naturels de barricades rudimentaires.

En effet, la faible manœuvrabilité 🐌de ces engins les expose à l'attaque rapide de cavalerie, à l'incapacité de se replier une fois les lignes percées ou tout simplement à ce que l'ennemi se positionne hors de portée…

💡L'artillerie était aussi d'une très grande utilité pour préparer la traversée d'un pont ou d'une rivière en attaquant les positions ennemis sur l'autre rive 💥

Après le Ier siècle,

👉 La mise en service opérationnelle de "nouvelles balistes romaines" Manuballistae et Carrobalistae va profondément modifier la place de l'artillerie dans le combat de terrain.

Devenues

✅ Plus compactes,

✅ Plus résistantes,

✅ Plus puissantes,

✅ Plus manœuvrables,

✅ Plus facilement démontables, transportables & réparables

Ces nouvelles balistes seront employées comme véritable "pièces de terrain" pour apporter le soutien du "feu" là où il est nécessaire, quasiment au contact de l'ennemi. Elles auront une fonction uniquement antipersonnel mais d'une redoutable efficacité.🎯

Des pièces d'artillerie (Catapultes & Balistes) étaient également présentes à bord des navires militaires romains.

💬 Il arrivait souvent que des bateaux marchands ou de pêches soient équipés d'une pièce d'artillerie pour venir grossir la flotte régulière.

Objectif

✅ L'artillerie avait pour objectif de réduire la capacité d'action adverse.

L'artillerie était d'une aide précieuse pour :

🎯 les combats navals en mer ouverte,

🎯 les opérations de défense des rivières,

🎯 l'assaut de villes côtières

🎯 Couvrir le débarquement de troupes sur une plage

❗💬 Les modèles de catapultes & balistes embarqués sur les bateaux devaient être de taille modeste, et en nombre limité, tout simplement pour préserver l'intégrité du navire (poids machines + hommes + boulets).

👉 Pour la destruction des navires on s'en remettait à la technique de l'éperonnage. Le calibre modeste des balistes ne permettait pas de viser la destruction de la coque…

💡 Les catapultes pouvaient être utilisées pour lancer un "grappin d'abordage". Une fois agrippé au navire adverse, il ne restait plus qu'à tirer la corde pour s'en rapprocher et lancer l'abordage ⚔.

La technologie de ces armes de guerre est directement issue des connaissances du monde Grec et Sicilien (Syracuse). Peu usités, voire inconnus au début de l'Histoire de Rome, ces engins vont progressivement trouver leur place au sein de l'armée romaine.

Comme pour l'organisation de la légion (Voir Article), l'histoire de l'artillerie romaine a souffert de simplification et de malentendus source de confusion dans nos certitudes modernes.

Par un glissement sémantique on admet de nos jours qu'une catapulte projette des pierres, et qu'une baliste projette des traits. Et bien, ce ne fut pas toujours le cas ! 🤯

|

|

||||||

A l’origine les grecs appellent catapultes katapeltes tout engin lanceur de projectiles capables de briser le bouclier d’un soldat ennemi.

Le projectile peut être :

les oxybèles = lanceurs de traits (flèches, javelots)

les lithoboles ou pétroboles = lanceurs de boulets (pierre, plomb).

Représentation d'une catapulte "oxybèle"

❌ Plus le projectile à lancer est long, plus l’arc doit être grand.

❌Plus le projectile est lourd, plus l’arc doit être puissant de par sa nature (capacité d’emmagasiner suffisamment d’énergie élastique et de la libérer brusquement).

La technologie de l’arc composite (fait de bois, de tendons et de corne) répondra un temps à ces demandes. Mais les limites de ces matériaux seront assez vite atteintes.

Représentation d'une catapulte "lithobole"

Dessin de E.W MARSDEN

Vers le milieu du IVe siècle av. J.-C, l'invention du « ressort de torsion » par les Grecs va permettre de démultiplier la puissance des tirs des catapultes et de donner un nouvel élan aux développement de l'Artillerie Antique.

📜 L'étude des textes antiques conduit l'Historien E.W. MARSDEN à positionner cette invention sous le règne de Philippe II de Macédoine.

Principe du ressort de torsion en cordage

👉Dans cette combinaison Tension-Torsion réside ainsi le secret du ressort de torsion 🤫❗

Dans cette configuration

👉 les bras sont situés à l'opposé du tireur au repos et passent côté tireur lors de la mise en tension

👉les montants verticaux du cadre sont parallèles à l'axe des ressorts et positionnés pour laisser rentrer les bras

👉 l'entraxe entre les faisceaux est maximal, de sorte que les deux bras ne peuvent pas de toucher lorsqu'ils sont armés. Un intervallum

On obtient ainsi une machine

✅ très puissante (course des bras d'environ 94°)

✅ apte à lancer des projectiles "hors standards" grâce à un large intervallum

❌ en revanche la machine est davantage complexe à construire

❌ davantage encombrante à cause du cadre plus large et des bras vers l'avant. De fait son usage comme arme défensive est moins pertinent sur les remparts ou dans les tours.

Les fibres constitutives du ressort doivent répondre aux exigences suivantes :

✅ résistante = capable de résister à la mise en tension ;

✅ élastique = capable d'emmagasiner de l'énergie élastique et de la relâcher brutalement ;

✅ durable = capable d'endurer de nombreux cycle de chargement/déchargement avant rupture

Héron d'Alexandrie, dans son traité Belopoiica détaille comment les ingénieurs grecs et romains vont trouver réponse dans l'usage des tendons d'animaux provenant :

NOTA : Ce sont en effet les tendons qui travaillent le plus chez ces animaux, ce qui les rends très élastiques.

❌ Exception faite du porc dont aucun tendon n'est de qualité.

👉 On parle alors de machines neurotones (neuro : nerf, tone : tension)

Dans cette configuration,

👉 les bras sont situés côté tireur au repos et restent côté tireur lors de la mise en tension

👉les montants verticaux du cadre sont perpendiculaires à l'axe des ressorts et encadrent ces derniers

👉 l'entraxe entre les faisceaux est minimal. L'Intervallum est optimisé selon le calibre du projectile à tirer.

On obtient ainsi une machine

✅ compacte

✅ facile à construire

❌dont la course réduite des bras (45°~50°max) ne permet pas de profiter de la pleine puissance des ressorts de torsion,

❌ dont la taille des projectiles ne pourra excéder la largeur de l'intervallum

Représentation des trois positions de l’arc palintone (au repos ou débandé; encordé ou bandé; armé, prêt à tirer).

Crédit Image : Extrait, E. Mc Ewen, R. Miller et Ch. Bergman, « La conception et la fabrication des arcs anciens », Pour la science (éd. française de Scientific American) 166, août 1991, p. 77.

Héron d'Alexandrie indiquent également qu'il était possible de constituer des ressorts à partir de crins de chevaux et de cheveux des femmes ! En raison de leur finesse, de leur longueur et de qualité (les femmes prenaient soin de nourrir leur chevelure à l'huile), les cheveux une fois tressés offraient une très grande élasticité quasi-équivalente aux tendons. De nombreux écrits attestent qu'alors qu'ils venaient de manquer de tendons pour remplacer les ressorts abîmés, les défenseurs utilisèrent la chevelure de leurs femmes pour créer de nouveaux ressorts de torsion !

👉 On parle alors de machines trichotones (tricho : cheveu , tone : tension)

L'usage du ressort de torsion conduit à revoir complètement le fondement des catapultes. La mise en tension par flexion (arc) est remplacée par la mise en tension par torsion de 2 faisceaux de cordage verticaux.

C'est ainsi qu'apparaissent les premières catapultes à torsion.

Les différents éléments de la catapulte à torsion. Type Oxybele

Les écrits rapportent l'usage de ces nouvelles catapultes à torsion de type oxybèle sous le roi Philippe II de Macédoine.

Plus simple à mettre à œuvre (puisqu'elles lancent des objet très légers), ces premiers modèles vont permettre aux ingénieurs grecs de développer leur maîtrise technologique du sujet.

Pour l'heure la fonction de lanceur de pierre restaient assurée par les lithoboles à flexion quoique celles-ci atteignaient déjà leur limite.

Les écrits rapportent l'usage de nouvelles catapultes à torsion de type lithoboles sous le roi Alexandre Le Grand. Il s'agit dans un premier temps de machines de faible calibre. Mais déjà, se profilent des engins de nouvelles générations bien plus imposant.

Une trentaine d'années s'écoulent, et voilà que les Grecs construisent des catapultes à torsion capables de lancer des boulets jusqu'à 3 talents(~78kg) !

Catapulte à torsion. Type Lithobole

Crédit photo : ©ArteHistoria.com

Conçues initialement pour projeter des boulets de pierre, les lithoboles étaient parfois utilisées pour lancer des traits inadaptés aux oxybèles (trop lourds et/ou trop longs) comme des poutres de bois de 12 pieds de long (3,55m), des barres de fer incandescentes...

👉 Plus performantes en tout point, les catapultes à torsion vont par remplacer définitivement les catapultes à tension en quelques générations.

Qu'il soit neurotone ou trichotone , le ressort de torsion constitue une "source d'énergie de propulsion à très haut potentiel" pour les catapultes.

Tout l'enjeu reste donc de concevoir un engin qui puisse transférer un maximum de cette énergie au projectile 🎯 .

A cela, les ingénieurs grecs y répondront par 2 conceptions possibles :

📜Cette configuration constitue la réponse trouvée par les artilleurs grecs pour dépasser les points limitants des appareils euthytone.

Le principe de mise en tension est celui d'un arc à double courbure dit "arc réflexe", du grec palintonos, puisqu'il s'agit de renverser vers l’arrière la position au repos des bras.

📜Chronologiquement, c'est la première configuration à apparaître car la plus naturelle/intuitive.

Le principe de mise en tension est celui d'un arc classique à simple courbure.

📜Source : Willard W.NEEL, Jon-Michael HARDIN, Virginia Military Institut. AC 2011-2317: A MULTIDISCIPLINARY INVESTIGATION INTO VARIOUS POSSIBLE GEOMETRIES OF IMPERIAL ROMAN ARTILLERY: A CASE STUDY, 2011

Cette étude pratique propose de comparer la force de tir et la vitesse de projection pour 3 configurations d'un même calibre de baliste :

Configuration Palintone = vitesse d'éjection x2 = Energie Cinétique x4 !!

A projectile constant, l'énergie cinétique est quadruplée. On saisit rapidement l'intérêt de développer ce genre d'armement soit pour tirer des projectiles très lourd tout en restant à une distance raisonnable de l'ennemi 😉

Toutefois, un système palintone est plus complexe à réaliser qu'un système euthytone notamment pour obtenir un cadre le plus rigide possible et robuste aux tirs successifs.

En ce début du IIIe siècle avant J.-C,

Ces frictions, puis la soumission de la Grèce à Rome, conduisent à la naissance de l'arsenal romain. Les Romains vont assimiler les concepts technologiques et la nomenclature des engins de jet va se romaniser.

🎯 Des catapultes oxybeles grecques aux catapultes & scorpions(catapulte de faible calibre) romains

🎯 Des catapultes lithoboles & petroboles grecques aux balistes romaines

💬 Très pragmatiques, les Romains constitueront leur arsenal en majorité de machines grecques réquisitionnées dans les cités conquises😉.

📜 L'optimisation et la standardisation des machines de jet antiques (catapultes, balistes) vont conduire les ingénieurs grecs et romains à mettre en place des règles et des conventions de constructions homogènes.

Chaque pièce de machine va être conçue proportionnellement à ce que l'on appelle un "module de base".

Ce module [D] sera égal au diamètre du faisceau de torsion de l'engin à construire.

En effet, l'ensemble se doit d'être cohérent à l'énergie de propulsion emmagasinée,

✅ d'une part, pour éviter la rupture ou le vieillissement prématuré des éléments,

✅ d'autre part, pour mettre le juste niveau d'effort humain & matériel dans la construction de ces machines

Fixons un calibre de projectile.

De manière intuitive, on conçoit que plus le diamètre du faisceau est important plus la portée de tir est longue.

En pratique, il arrive un moment "optimum" où l'augmentation de la portée de tir commence à ralentir puis plafonner malgré l'augmentation du diamètre mis en jeu.

❗ Une fois cet optimum dépassé, la part supplémentaire de travail nécessaire pour construire cette machine devient supérieure au gain de portée attendu.

Or faire la guerre impose d'économiser et d'utiliser au mieux chaque ressource à disposition.

✅D'où l'intérêt de concevoir ces machines par rapport au point d'optimum !

Le module [D] se déterminera :

👉 selon la longueur du trait à projeter dans les cas des oxybèles (grecques), catapultes & scorpions (romains)

👉 selon la masse du projectile dans le cas des lithoboles (grecques), balistes (romaines)

Formule donnée par Philon de Byzance

💡 En pratique, pour simplifier la fabrication en série, les ingénieurs grecs et romains disposaient de tables de calibrage précalculées 😉.

Calibre scorpio P.79 Marsden

+ page 7/12

http://www.romanarmy.net/pdf/The%20Xanten-Wardt%20and%20Carlisle%20catapult%20finds.pdf

Ainsi, on pouvait aussi bien fabriquer :

Comme les Grecs, les Romains vont eux aussi faire le constat des limites des engins de jet grecs :

❌ Manque de puissance face aux murailles qui s'épaississent

❌ Complexité de fabrication

❌ Difficile voir impossible à être démonté/réutilisé pour les grandes pièces

❌ Fragilité des faisceaux de fibres

❌ Encombrement des engins

❌ Manque de mobilité

💬 Les Romains voyaient d'abord l'artillerie comme un "bonus" au combat puisqu'ils pratiquaient traditionnellement la méthodes de siège d'encerclement de la place forte jusqu'à la reddition (techniques de circonvallation, contrevallation). Seul inconvénient, la reddition devait absolument aboutir avant le mois d'Octobre qui marque la fin de la saison de la guerre ⏳ !

Mais plusieurs éléments vont les amener à optimiser ces engins.

👉 Une artillerie offensive permettrait de couvrir les troupes

✅ durant les travaux d'approches

✅ au moment de l'assaut

👉 Une artillerie défensive (disposée sur les tours) donnerait davantage de capacité de destruction aux soldats en garnison.

Fin du Ier siècle av. J.-C, Vitruve, architecte romain & Ingénieur-Artilleur de l'armée de Jules César, publie son traité d'architecture "De Architectura" dans lequel il dresse l'état de l'art de la conception de balistes, catapultes et scorpions romains.

Par comparaison aux écrits antérieurs connus (Philon de Byzance ), on constate des améliorations sur :

Initialement "rigides et rectilignes" ils restent rigides mais deviennent "arqués", (au ceux de la catapulte), ce qui offre une amplitude plus importante entre les positions tendu-repos, et donc in fine une plus grande puissance de tir.

En théorie, Diamètre barillet = Diamètre faisceau de fibres.

❗ En pratique, on se rend compte que le diamètre du faisceau de fibre n'est pas constant et plutôt inférieur à ce qu'il devrait être. Pourquoi ?

Car, pour constituer le faisceau, il faut pouvoir enrouler les fibres entre une clavette haute et une clavette basse bloquées en travers du barillet. Or ces clavettes prennent nécessairement une partie de la place réservée aux fibres. Finalement, moins de fibres = moins de puissance 📉

Vitruve fait état de la conception de barillets oblongs qui devaient permettre de ✅regagner le potentiel théorique d'énergie élastique, au moins pour les balistes.

Contrairement à la catapulte qui recherche la précision de tir (arme-antipersonnelle), et donc la précision du réglage, la baliste recherche avant tout la puissance de tir (distance) avec des boulets de 50kg,80kg,120kg...suffisamment loin sans être exposé au tir. Ainsi plus le faisceau de fibre sera au complet, mieux il pourra restituer l'énergie théorique attendue.

💬 Au regard des éléments archéologiques retrouvés (barillets circulaires en bronze) et absents (pas de barillet oblong découvert), il semblerait que cette technique soit restée du domaine des balistes (et des catapultes?) de gros calibres pour lesquelles, vu les proportions (Calibre 50kg implique un barillet ~∅50cm), le barillet ne pouvait être de bronze martelé, mais plus simplement de bois cerclé de fer (d'où l'absence de vestige).

Reconstitution barillet bois et barillet métal

Crédit photo : ©legionxxiv.org/catapulta

Vitruve présente une nouvelle manière de concevoir le cadre des catapultes de celle rapportée par Héron & Philon. Les 2 montants verticaux centraux autrefois distribués de part et d'autre de l'axe de tir sont remplacés par un seul et épais montant central percé en son centre pour assurer le support du cadre sur le fût, le passage de la flèche et de sa glissière de tir. Cette conception procurera in fine une plus grande rigidité et solidité aux catapultes

En contrepartie de ce montant central unique, les proportions du cadre sont revues pour conserver l'équilibre mécanique initial de cet machine de jet.

Le cadre des catapultes abrite la plus sensible et la plus vitale de la machine de jet : ses ressorts de torsion. Constitués de tendons d'animaux (neurotone ), de crins de chevaux ou de cheveux de femme (Trichotone ) ils restent fragiles. Vitruve rappelle la nécessité de tendre avec justesse et équilibre chaque ressort pour un tir réussi.

Protéger les ressorts de toute dégradation volontaire ou involontaire (pluie) semble finalement assez évident.

Philon décrit l'usage d'un blindage basique en bois (?renforcé de métal).

Les Romains développèrent largement l'usage du blindage métallique. D'abord non intégral, il finit par recouvrir l'ensemble de la face avant du cadre prêt à protéger les ressorts ainsi que les artilleurs.

Grâces aux différents vestiges archéologiques et aux récits d'expert comme Vitruve, on peut aujourd'hui de nouveau imaginer à quoi ressembler un Scorpion romain du Ier siècle av. J-C.

Reconstitution d'un scorpion romain du Ier siècle proposée par Tom Feeley Len Morgan and Alan Wilkins

© ROMAN IMPERIAL ARTILLERY, ALAN WILKINS. Solway Print Dumfries 2017

A partir de la seconde moitié du Ier siècle (50~100 ap.J.-C), les Romains se rendent capable de construire des cadres de catapulte entièrement en métal remplaçant l'ancien cadre volumineux en bois.

Comme on peut le voir sur les pièces archéologiques, le cadre se simplifie ce qui le rend in fine plus simple à assembler/désassembler/transporter.

Vestige de cadre métallique d'un engin

de jet romain du IVe ap.J-C.

©Musée d’histoire de Cluj

Ce nouveau cadre métallique, plus large et plus aéré, permet aux Romains d'adopter la configuration palintone :

Comme discuté précédemment (Voir Euthytone ou Palintone), le mode palintone confère une puissance supérieure aux lanceurs de traits euthytone.

Reconstitution d'un engin de jet romain, palintone à cadre métallique depuis le Ier siècle ap.J-C.

Par pragmatisme des ressources employées, cette nouvelle configuration de cadre ne possède plus de blindage intégral frontal. Désormais, le blindage enveloppe les ressorts de torsion qui restent le point critique de cette machine. Ceci offre ainsi une protection à 360°🛡 contre les projectiles et la pluie qui ne sont pas favorables au réglage fin requis par ce type d'appareil.

De plus, la majeure partie du champ de vision de l'artilleur 🎯 est désormais dégagé, ce qui est extrêmement utile pour ce genre d'engin 😉

Reconstitution du blindage des ressorts

©Photo : Matthias Kabel

Au global ces nouvelles catapultes vont devenir :

✅ Plus compactes,

✅ Plus résistantes,

✅ Plus puissantes,

✅ Plus manœuvrables,

✅ Plus facilement démontables, transportables & réparables

📜Une nouvelle nomenclature émerge, quand la Catapulte devient Baliste

Cette révolution technologique s'accompagne d'une révolution de la nomenclature de l'artillerie romaine. Très certainement en référence au mode palintone, ces nouveaux lanceurs de trait seront appelés "ballista" ❗

Ces nouvelles balistes supplantent les anciennes catapultes (euthytone) de l'arsenal romain.

Conséquence le mot "catapulte" fini par tomber en désuétude et redevient finalement "libre" d'usage.

Cette nouvelle conception de baliste permet d'obtenir des armes mobiles adaptées au champ de bataille. Elles seront par suite déclinées :

Source : ©www.comitatus.net/armyballista.html

💡 Cette révolution technologique va bouleverser la doctrine de l'artillerie romaine !

L'Historien Marsden dira que les Romains possède alors la plus puissante artillerie à traits du Monde Antique. Finalement il faudra attendre l'avènement des canons à poudre 💥pour retrouver là une arme capable de décimer les rangs ennemis (on ne peut pas comparer aux trébuchets et autres onagres qui par la cadence et la trajectoire de leurs tirs sont à classer comme armes anti-machine ou anti-bâtiment).

Les onagres, onager, apparurent probablement entre le IIe et IIIe siècle. L'usage des onagres connut son apogée durant le IVe siècle et représentent la dernière pièce d'artillerie développée par les Romains.

Cet engin lanceur de pierre fut développé en concurrence aux balistes palintones et finit par les supplanter.

Reconstitution en miniature d'un onagre romain selon les travaux du Général Verchère de Reffye pour Napoléon III, sur la base des écrits d'Ammien Marcellin. Image : ©Tutoreto.wordpress.com

L'Onagre est composé d'un cadre de bois rectangulaire posé sur le sol et muni d’un unique faisceau de fibres disposé horizontalement, en travers du cadre.

Un bras unique est inséré à travers le faisceau. A son extrémité est fixé une fronde ; les munitions y étant placées à l’intérieur.

📜 Il semblerait que cette machine fut appelée onager "âne sauvage" par rapport à la secousse qui parcourait toute la machine d'arrière en avant au moment du tir similaire à la ruade d'un âne projetant des cailloux🐎

✅ Tir tendu ou tir parabolique (réglage en fonction de la longueur de la fronde)

✅ Plus simple à construire (un seul faisceau à produire, liberté de construction.

💬Pour connaître le diamètre du faisceau de corde, reprendre la table de calibrage de la baliste en divisant le poids de la pierre par deux)

✅ Plus simple à utiliser (vu qu'il n'y a plus qu'un seul faisceau, il n'y a plus besoin de savoir équilibrer la machine)

❌ Absence de maniabilité. Une fois installé l'engin reste à sa place.

IDEE RECU : l'Onagre ne possède pas de roue ! En effet, les chocs répétés lors du tir, finiraient par briser les essieux.

Toutefois, on peut imaginer le transport de l'onagre par chariot tracté tel que proposé par le Général Verchère de Reffye.

Maquette d'un onagre romain selon les travaux du Général Verchère de Reffye

Image: ©archeologie.culture.gouv.fr/sources-archeologie/en/mediatheque/model-onager

❌ Pas de tir sur cible mobile (Les balistes possèdent un axe sur pivot)

Finalement, l'onager remplissait efficacement et à moindre frais (humain & matériel) les fonctions d'une arme de siège (attaque ou défense des places).

Son absence auprès des légions sur le champ de bataille était très bien compensée par la nouvelle baliste romaine : Manuballista & Caroballista

Auteurs Modernes

Auteurs Antiques

eXpoSé

Copyright © 2010 - 2025

contact@armeeromaine.com

Pour votre biblio

✅CASTEX Thomas. L'Armée Romaine - Exposé [En ligne]. Disponible sur <www.armeeromaine.com>